ケルベロスの肖像

著者: 海堂 尊

出版: 宝島社

ISBN: 4796698582

定 価: ¥ 1,600

出版日: 2012-07-06

オールスターキャストだ。「田口&白鳥シリーズ最終巻」だが、桜宮サーガは終わっていない・・・予感。

Kerberos は、コンピュータ関係者にはおなじみの単語。RFC1510で規定されたユーザ認証プロトコルである。Windows2000、XP、Vista、Windows7 や MacOS Xにも実装されている。・・・らしい。I hate MICROSOFTだし。antiAppleだし。 自分で調べた訳じゃないので、定かではない。unix~linuxにも実装されているよね。・・・たぶん。

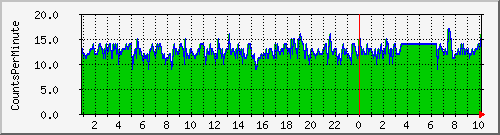

ちょっと一服ひろば

海堂尊 Smoker's View 突然の来訪者 / Nonsmoker's View 古巣への帰還

速水センセだ!

Comments